21年度NEWS

22年度高校演劇連盟予定はこちら

3月28日(月) 春季大会終了、大掃除、引っ越し

26日、27日と白山総合センターで中南勢地区春季大会が行われ、三重高校も上演してきた。

12月の中部大会が無観客であっただけに、何か本当に久しぶりのような気がして、演劇大会っていいな、って思える大会だった。

地区は一番各校を観る機会が多いだけに、あそこの学校は生徒が凄く成長したな、あそこは何か増えたな、あそこは1年生が少なくて2年生が本当に頑張っていたな、など、

各校の事情も含めて、いろんなことを考えながら見ていた。

本校はサプライズを入れたため、時間オーバーになり、本来失格だった。

各校にご迷惑をおかけしてしまった。要反省。

でもそんなサプライズを考えて来た先輩も完全卒業し、翌日の片づけからは新しい演劇部が始まった。

次の目標は新歓と夏の大会。

練習場所も2年間慣れ親しんできた1階並行教室から、4階の545教室へ移動することになり、いろいろと不利な条件となった。

それでも何とか、1年生をたくさん入部させ、次の夏大会を乗り切ろうと乾杯し、1年の締めくくりとした。

3月16日(水) オンライン学園祭

この日はオンライン学園祭だった。

コロナ以前は、演劇部はだいたいベルホールを他の文化部系の団体と共同で使って、15~30分程度の短い劇を作って出すことが多かった。

それはそれで生徒の貴重な演劇体験となり、三重高校の人たちに演劇部の活動を知ってもらえる重要な機会だった。

それが過去2年間、コロナのために奪われてきた。

今年もこのままでは学園祭がなくなるということで、生徒会をはじめとする有志がオンラインでの主に文化部の行事を紹介するイベントを行った。

教室で全員が見たわけだが、いろいろと制約も多く、初めてのことで戸惑うこともあったが、とりあえず終えることができた。

演劇部は、第一体育館から、パワポと動画を使い、番組風に生配信を行った。

3月27日に60分の劇の上演を控えて、学園祭専用に何か劇を作るなどはできなかったが、1年生10名が出演し、精一杯やってのけた。

とにかくやってみる、経験を積む、そんないい機会になったと思う。

3月7日(月) 試験終了部活開始

長い試験がようやく終わり、部活が再開となった。

残り20日間で1時間の創作劇を作る。

その間に卒業式があり、26期の2人が卒業していった。

最後に色紙と花束を贈ろうとしたのだが、色紙は手違いで間に合わず、花束は渡したが写真を撮るのを忘れてしまった( ゚Д゚)

2人ともそれぞれの大学で頑張ってほしい。

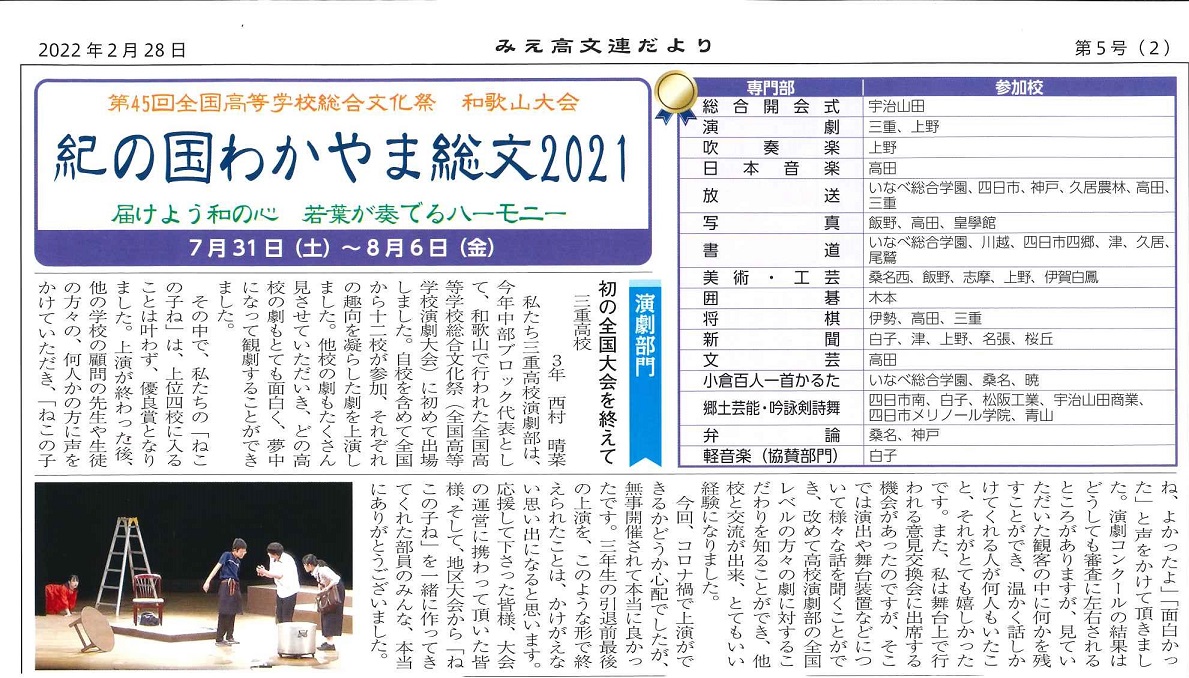

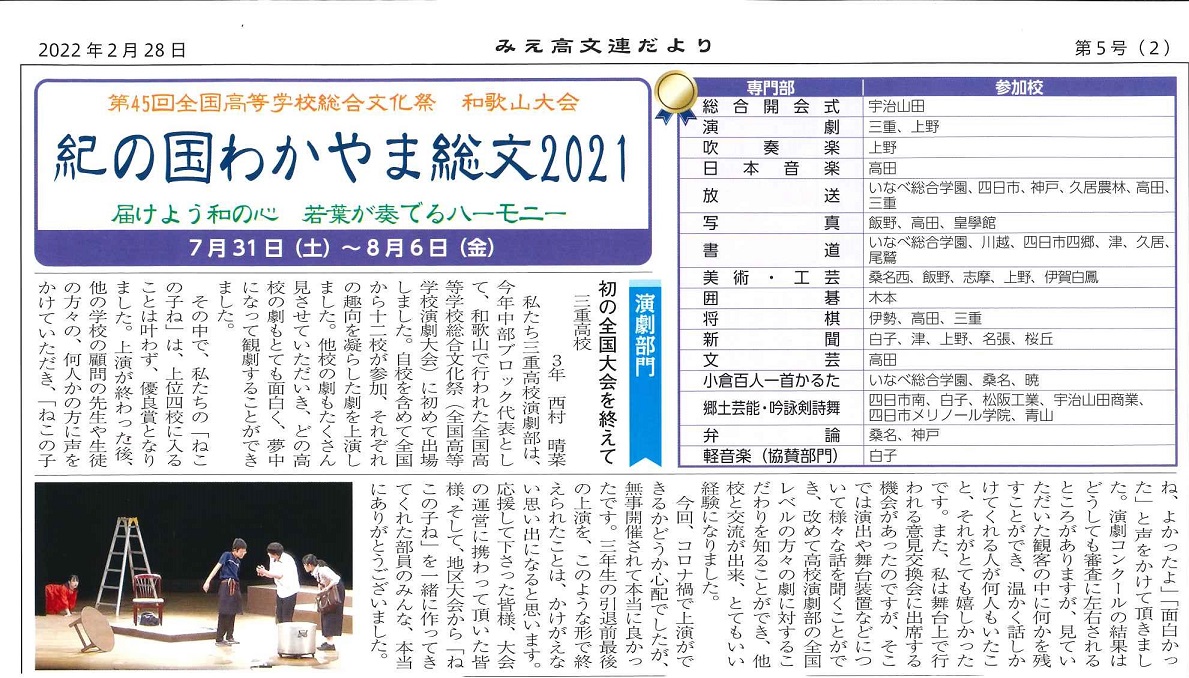

2月28日に高文連の開始が発行され、卒業生のNの書いた文章が載ったので掲示します。

2月26日(土)

学校は学年末試験の期間に入り、クラブ活動は停止し、試験勉強に入った。

これまでにオミクロン株が猛威を振るったが、部活動は何とか続けていた。

春季大会も上演できる方向に進んでいる。

今回の演目は

さらさら~やわらかい不可視光線としての (ことば)を捜すためのパフォーマンス~

山田淳也 作

上演日は3月27日(日)の6校目となる。

春季大会は3月26日(土)と27日(日)に、白山総合センターしらさぎホールで行われる。

観客は登録制になりそうだ。

今回は1年生が演出し、1年生が役者となり上演する初めての劇となる。

新生の三重高校演劇部の船出の劇になってほしい。

春季大会上演順はこちら

1月22日(土) 休校措置

オミクロン株の流行により、19日(水)にクラブ停止、授業もなくなる。

高校入試を控えているため、25日から28日も部活できない。

春大会の脚本はまだ決まっていない。

既成脚本は決めたが、創作脚本の方は24日(月)に、3年生が書いた本を読み合わせることになる。

今後2月には学校に出て部活できるのか、先が見通せない日々が続く。

1月4日(火) 中部大会出場を終えて

2022年が明ける。

中部大会で奨励賞だったので、久しぶりに次に上演する劇が無い状態になった。

中部大会は無観客だった。

顧問になり、最初に生徒を中部大会に連れて見に行ったのは、1999年。

そのころから何度も中部大会を観劇したり、出場したりしてきた。

JR東海道本線沿線で行われる中部大会では、観客が来すぎて、座れない中部大会もあった。

開場がざわざわして、本当に開演できるのか、ドキドキした思い出がある。

今回無観客を体験して思うのは、「観客」の大切さだ。

「演劇の三要素は、役者、脚本、お客さん」だと思ってきた。

お客さんがいなければ、演劇は成り立たないと今も思っている。

和歌山全国大会では入賞はできなかったが、お客さんから拍手と声をかけてもらった。

それが何よりの花束だと思う。

中部大会で胸にモヤっとしたものが残るのは、「お客さん」がいなかったから。

そのために、前日、嬉野で発表して関係者だけでも見てもらえる機会を精一杯作った。

お客さんが大会を作っている、演劇の上演を作っている、作り手に愛とエネルギーを与えている、ということがよく分かった。

もう一つ気になったのは、全国各地で「演劇コーチ」が存在感を増してきたことだ。

大阪の追手門学院高校や大谷高校などは昔からコーチがいるが、最近各地で増えてきているように感じる。

中部大会に出場した私立N高校のコーチにH先生(元全国大会出場の愛知県公立高校の先生)の名前があった。

コーチが当たり前になった時、コーチを雇えない学校は、どうすればよいのかと考えてしまう。

文部科学省は部活動に対して明確な教育上の定義を与えていない。

学習指導要領で特別活動と認められているのは、生徒会活動、学校行事、ホームルーム活動であり、部活動は「あってもなくてもよい」存在だ。

しかし日本には、部活動が学校経営や学校倫理、生徒数確保を支えている学校がたくさんある。

普通の高校だって、その部活があるからそこへ進学する生徒は、当たり前のようにいる。

文科省が部活動を「正規の教育活動」と認めないのは、それがもし「業務」であるならば、残業代が払えないからだと思われる。(私見)

顧問たちが「好き」でやってることに残業代を払うのは税金を払っている国民の合意が得られない、と思っているからだし、加熱しすぎて学業がおろそかにならないように配慮していることもあるのかもしれない。

だから外部委託したらという話になる。例えば各学校がサッカー部を持つよりは、その街にユースのチームを作ってそこで練習してくれということである。

現在多くの学校の「水泳部」がそうなっているように。(調べたわけではないが)

先生の中には部活動の顧問になるのを拒否したり、土日の練習や試合が多い部活動を避ける人もいる。

働き方改革の観点から部活動の数を減らそうという高校も多く、廃部になる部も出てきている。

コーチになる方でも、大企業が「兼業」を認めたり、YouTuberなどいくつかの仕事を持ち、その合わせ技で暮らしている人が増えるなどの社会変化があったのかもしれない。

私が気になるのは、都会はコーチを務める人材がいるかもしれないが、地方の高校生たちはそういう人材との出会いが少ないのではないか、ということ、つまり部活動の地域格差の問題だ。

学校もリモート化、ICT化が進んできているし、リモートでコーチをしてもらうというのもできるのかも。

でもそのコーチの色に染めてしまうのもどうなのかなあ。

じゃあ、顧問ならいいのかなあ。

なんてことを考えていた新年だった。

12月28日(火) 中部大会終了

12月25日(土)の夕方に嬉野での上演を終えて、学校へ戻って、そのまま荷物を積んで名古屋へ。

12月26日(日)は朝から雪。雪の中を会場に入りました。

昼過ぎに部員が全員集合し、アップ、セッティング、本番、撤去と進む。

12月27日(月)は片付けとミーティング。

1位は全国高文祭出場、2位は春季全国大会出場ということで、ゆらゆら。の荷物は完全には片づけずに帰る。

翌28日(火)は夕方からZOOMで中部大会閉会式。

まずは各校の講評から始まる。三重高校は集まらずに、アドレスを希望者に配布して見守る。

講評は10番目で、微妙な講評をいただく。

そして結果発表、目指していた全国大会出場はならず、5月から部員一同で頑張ってきた「ゆらゆら。」が終了する。

ドキュメント風に書いてきましたが、23日に嬉野ふるさと会館に入ってから、28日の結果発表までが夢のような毎日でした。

結果は奨励賞で終わりましたが、その間部員一同集中してよく頑張ってきました。

そして中部ではベストの「ゆらゆら。」を審査員の方々に見ていただけたと思います。

大きな劇が終わった後は、部員が自分の演劇部へのかかわり方を決める。

ミーティングでは、いろいろなことを生徒が言う。

3年生の演出さんは、この劇の終了で、「高校演劇」を卒業する。

次は3月の学園祭と中南勢春季大会。

そして4月に新入生を入れて、7月の中南勢地区大会に向かっていく。

切ない気持ちを残して、次の年を迎える。

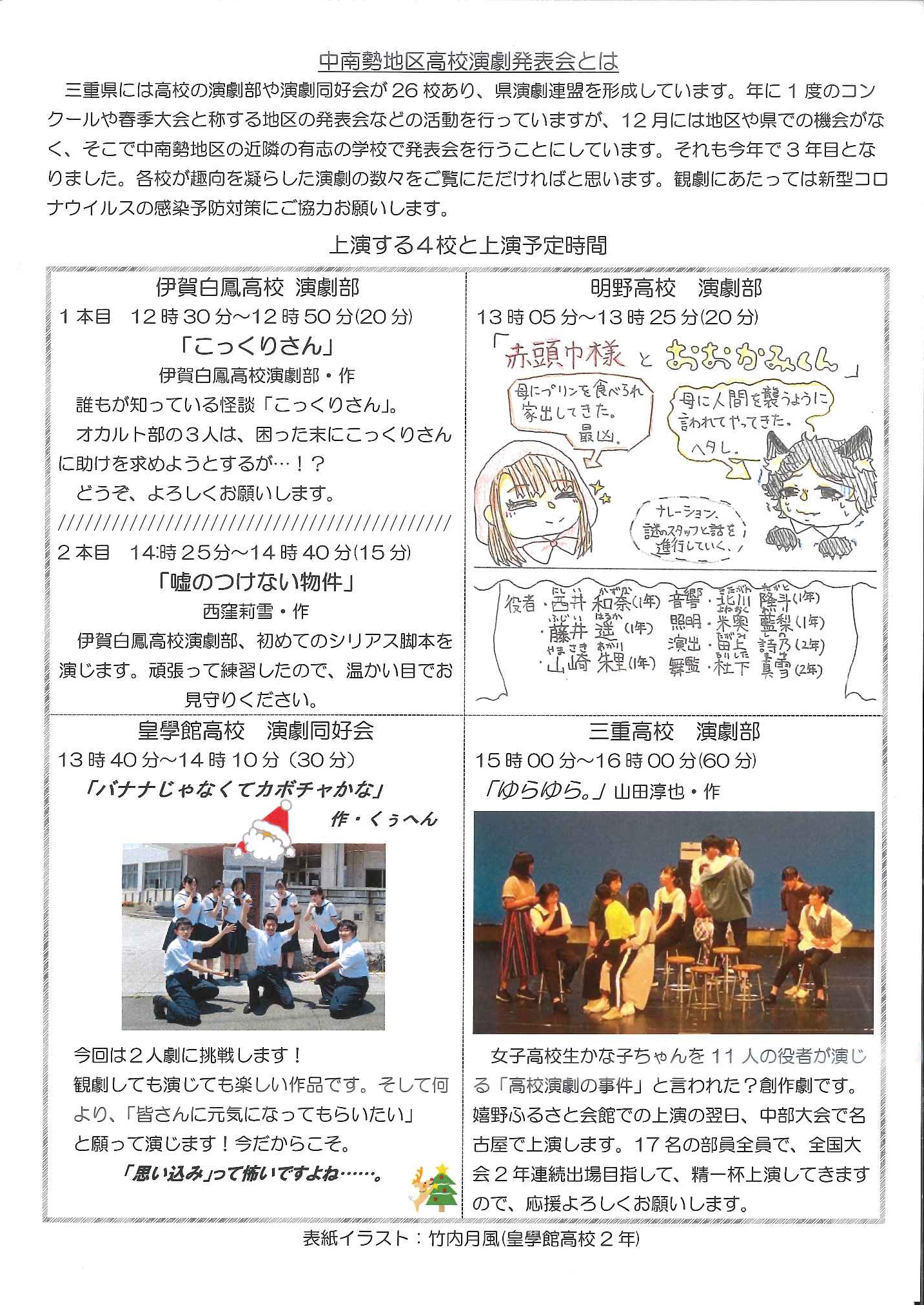

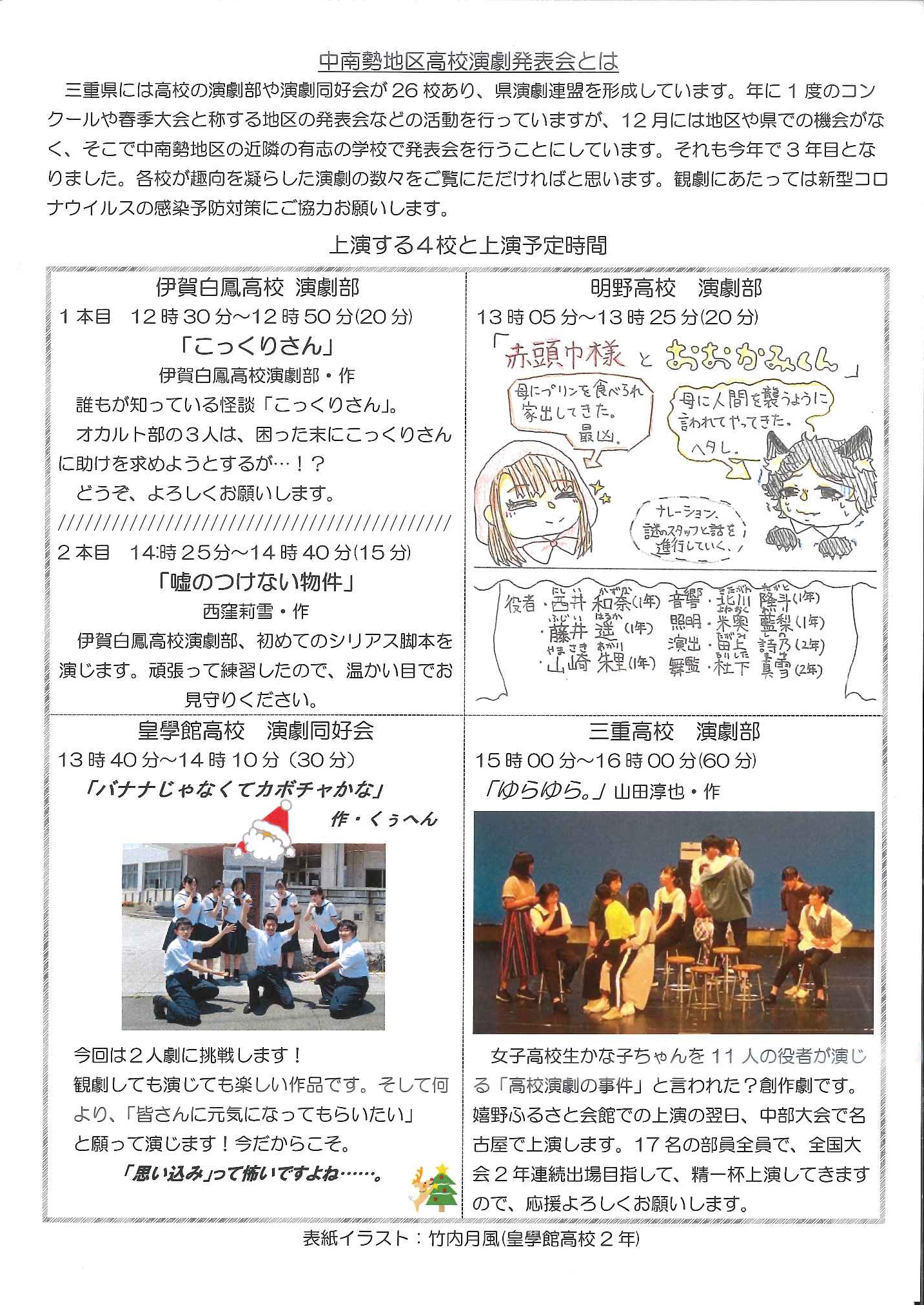

12月25日(土) 中南勢合同発表会

23日から嬉野ふるさと会館を借りて、4校で行った合同発表会が終了。

明日はいよいよ中部大会での上演。

12月18日(土) オペレーター打ち合わせ

今回は初めて大会以外で照明を業者さんに外部発注して行う。

そして4校で公演を行うため打ち合わせ。

明野高校さんは三重高校まで来てくれたが、他の学校はMeetを使って行う。

だが、わずかな時間の打ち合わせのために生徒を引率して出かけていく手間は、教員のはたらき方改革が言われる中で、省略できれば合理化したいところ。

でも今回は三重高校以外は、上演時間も短く照明も複雑でないので、Meetで十分対応できた。

小さなことだし、今の時代当たり前のことだけど、20数年間生徒を引率して出かけた思い出を思い返し、少し感慨深かった。

中南勢地区合同発表会のパンフレット

12月12日(日) 近況

12月6日期末試験終了。11月は試験勉強期間を2週間前からとっていたので、本当に久しぶりに集まりミーティング。

7日は休んで、8日から練習開始だが、演出が体調不良で欠席。残ったメンバーで活動を進める。

結局演出さんが来たのは10日から。11日(土)は練習だが、12日(日)は休みとなる。

顧問は25日(土)の嬉野ふるさと会館でのリハーサル上演について、他の顧問の先生にメールを送って話を進めたりする。

照明に業者を入れてやるのは、三重高校として初めて。

考えてみれが20数年前に明野高校の顧問の先生に誘われて、上演させてもらったりしたことを思い出した。

吹奏楽部やダンス部が定期演奏会と言って、業者さんを入れて公演をしていることを考えると、演劇部もこういう公演に慣れないとと思う。

コロナは日本では患者数は増えていないが、オミクロン株が少しずつ日本に入ってきている。

そんな中、明日からまた練習が始まる。

11月3日(水祝) 部活動の様子

役者たちは「ゆらゆら。」の稽古、裏方は締め切りが迫った、中部大会の書類作成。

役者たちはセリフと動きを入れて、12月に演出さんが受験を終えて戻ってくるのを待つ。

11月6日(土)7日(日)に、みえ高文祭に行くメンバーも決める。

コロナの関係で席は最高で6席だそう。早くコロナが終わってみんなで見に行きたい。

今年は3年生の担任で、面接や志望理由書、ネット出願などで忙しい。

総合型選抜や学校推薦型選抜に出すのにあたって、やはり聞かれる質問の代表は「高校生活で何を頑張ったか」

「演劇部活動です」と言えるような、そんな部活動にしていきたい。

10月30日(土)今週の様子

この週は、もう1回台本を使って、1年生がグループを作って一部演出をしたりした。

先週の第1回目が、範囲を自分たちで選ばせたら、役者がセリフを覚えることが中心となり、演出に関心が行きにくかった。

2回目は脚本の中の分野を決め、演出は役者をせず、演出に専念したので、班による演出の違いが明確になったように思う。

土曜日は2年生が模試だったのだが、1年生だけで練習をしてみることにした。

1年生だけで基礎練習をして、生物室でビデオを見て、感想を述べあって帰り。

できるだけたくさんの演劇を見て、自分の中の演出、照明、音響などのストックを作ってほしい。

日曜日は休みで、月曜日から中部大会「ゆらゆら。」の練習が始まる。

10月23日(土)中南勢合同自主公演と中部大会のお知らせ

中南勢地区合同自主公演

12月25日(土)嬉野ふるさと会館で午後に行う予定。

演目は三重高校「ゆらゆら。」、伊賀白鳳高校未定、が現在決まっています。

照明を業者さんに入ってもらって仕込んで、音響を入れて、三重高校演劇部史上初めての自主公演となります。

入場者名簿を作りたいと思うので、時間が決まりましたら、このHPで連絡します。

12月26日(日)第74回中部日本高等学校演劇大会

名古屋市公会堂で12月26日(日)16:35~上演。

現在無観客の予定。ほかの学校も見れないという異例の大会。実施してくれることだけで大感謝。

現在のコロナの感染状況の減少を見ていると、全国大会並みに観客を入れてほしい、そう方針転換していただけるようせつに願う。

10月23日(土)学内講習会

21日(木)に試験が終了し、すぐに放課後集まって学内講習会をやり始めた。

脚本を用意し、1回その脚本を読む。

そして13人の1年生を3つのグループに分け、それぞれのグループがどこの部分を練習して発表するかを決めさせる。

これには「合意形成」「グループディスカッション」の要素が含まれている。

そして、金曜日の放課後に練習させ、土曜日の午前も練習し、午後に発表。

昔からの演劇部の練習にありがちな、「練習のための練習」を減らし、モチベーションを維持しようという試み。

午後からの発表が楽しみだ。

そのほか、1年生が13人いると、なかなか物事が決まらないので、1年生を3つの班に分けることにした。

「脚本・演出班」:公演の脚本と演出に責任を持つ。人事の権限を持つ。

「基礎トレーニング班」:演劇をできる体つくりと、集団の意識を養う日常メニュー作り。

「照明・音響班」:照明と音響に関しての知識と経験を蓄積し、音作りなどができるようにする。

今まで脚本を書いてくれた演劇部の先輩が引退し、受験勉強をしている中、1・2年生たちだけで「上演できる演劇部」を目指し行動していく。

これが終わったら、中部大会に向けての稽古となる。

追伸:先日、23期S先輩が来られて、差し入れをいただきました。どうもありがとうございました。

9月25日(土)高校演劇とその将来についての考察

第5波(デルタ株)の波が低くなってきて、三重県では1日の感染者が10~30人くらいになってきた。

学校は10月1日(金)から1・2年生の登校が始まるが、部活動ができるかどうかは分からない。

三重県では11月初旬にみえ高文祭が行われて演劇の上演が行われるが、その出場校が大丈夫か心配だ。

個人的には忙しいはずの9月が今年は余裕を持って過ごせた。

演劇部的には文化祭と言う貴重な上演の機会が消えたわけで、本来ならマイナスだが。

全国大会を終えて、1か月後に「青春舞台2021」がNHK教育で放送された。

それに先立って、朝日新聞の論座(Web論座)に三重高校演劇部の記事が載った。

コロナに翻弄された全国大会出場校の紹介記事だったが、その記事の中に、「高校演劇の脚本の旬」の話が載っていた。

ある高校の演劇が、2020年6月(頃?)の「クラブ勧誘説明会」の話を描いた物語で、それが2021年8月に上演されたことに違和感を感じて残念だった、という内容だった。

時代の流れが凄く早く、創作した当時の社会状況が変わると、人々が一番見たいものも変わっていく。

そういう点から行くとこれはいつも言われるのだが、「なぜ高校演劇大会は翌年度に全国大会をするのか?」だ。

内木文英著「私の高校演劇」という本によると、どうも全国高等学校総合文化祭が始まった時に、これを最終大会にしようという議論が行われ、それが今に続いているかららしい。

時代の流れがゆっくりなころはそれでもよかったかもしれない。

でも今創作が主流で、既成脚本も現代風に書き換えたものが上演される今は、やはり地区大会・県大会が行われたのと同じ年度の生徒たちが上演したその年のベストのものが見たい、と思う。

3月下旬に行えないだろうか、と思う。まあ、いろいろ難しいのだろうけど。

それと開催県(来年度は都だけど)のスタッフの先生方の苦労を考えると、2019年までの大げさな行事は簡素化すればよいのではないかと思う。

2009年度に全国大会が三重県にやってきたとき2008年3月まで演劇部の顧問だった。よって事情が分かるが、春の時期に2日間高価な文化会館を確保し、顧問や生徒が張り付いて抽選会と下見、打ち合わせ、歓迎行事などを行う。そんな時期から顧問や生徒が動員されるのか、と驚いた。

自分が出場校になってみると、大会は8月4日から6日の3日間にも関わらず、8月1日から文化会館は確保してあり、抽選次第では3泊~5泊も宿泊しないといけない。

今回はコロナで簡素化されたり、地元や近畿の学校が、日帰りでよいリハーサルの日程に組み替えられたりして、かなり宿泊を減らしたようだ。

これからもオンラインで抽選会やるなど簡素化し、宿泊を減らす、リハーサルの時間を減らす、しこみの時間は照明を入れて各校20分以内とし、3段プリセットフィーダー手動のみにする、などしていけばいいのではないか。脚本と演出と演技で勝負する世界にしては、なんてことを考えていた。

追伸)前回の書いた件で一つ本を読んで分かった件があります。高校演劇でなぜ口に着けるマイクを使わないか、という件ですが、マイクの数が増えると技術的にもかなり難しいようです。高校生に操作しきれなくなるとか、電波の混線でトラブルが発生するとか、費用が掛かるとか。それより収容人数が小さな会館(コロナで無ければ300~500人くらいのホール)でやる方が現実的なのかもしれない。

9月11日(土) 高校演劇とその将来についての考察

何度も読み返している小説に前田司郎「濡れた太陽~高校演劇の話~」というのがある。

その中で高校演劇がこれまで当たり前のように行ってきた練習が恥ずかしいという話が出てくる。

一番やり玉に挙がっていたのは、「喜怒哀楽」という、一瞬で喜怒哀楽を表す顔を行う練習だ。

こういう練習や日常では絶対に言わないような臭いセリフ、説明的なセリフがあるから、高校演劇は周りから「恥ずかしい」とみられるのだという。

この本は前田司郎さんの「伝記」らしい(ネットで聞いた情報だけど)し、この劇中には携帯電話が一切できないし、女子の名前は基本的に○○子となっているので、1980~90年代くらいの話だと思う。

そのころから前田さんは高校演劇の基礎練習はダサいと思っていたのかは分からない。少なくとも今プロの演出家としてそれが続いているのはおかしいことだと思っているのだろう。

岡田利規(おかだとしき)さんという、日本の演劇を代表する脚本家・演出家の方がいる。

代表作は「三月の5日間」。

現在国際交流基金の計らい(コロナだから?)により、84分の動画を見ることができる。全員日常のような口調で話す。

またプロの演劇の主流は、小劇場でやるのが普通で、大きなところではマイクをつけるのが標準となってきているという。

翻って高校演劇は大会が大きくなればなるほど、後ろまで遠い大きなホールとなる。

大きなホールにセリフを届かせようと思うと、必然的に腹式呼吸と「あめんぼ赤いな」的な発声練習が必要となってくる。

そして声を張り上げると、どうしても日常の会話のニュアンスから離れていく。

劇団四季は「四季式発声法」というのがあり、めちゃくちゃ滑舌よく腹式でしゃべることにより、日常会話と離れている。

けれど観客は全員「四季」を見に来た人だから、違和感を感じず、めちゃくちゃ感動する。

そして演劇を見るのが初めての人も、四季の劇はほぼ感動する。

演劇における発声法って、いったいどうなっていくのだろう。

高校演劇に、今までやってきた「集団発声練習」って必要なのだろうか。

そりゃ大きな声を出せれば、小さな声も出せるし、滑舌良い声を出せれば、滑舌の悪い声も出せる。

できるに越したことはないが。

そのうち、高校演劇でも「うちは日常的なしゃべり方をするので、全員分目立たないマイクを用意してください」という学校が出てくるかも。

そんな時、高校演劇連盟は対応してくれるのだろうか。

もう一つ世間の流れとして、少子化の流れがある。

多分、高校演劇が今も大きめの公共ホールで行うのは、高校生が大勢いたころの名残なのだろう。

私が初めて見た1999年の中部大会(福井県)では、出てくる学校の多くが集団劇だった。

例えば演劇部に部員が30人いたなら、少なくとも25人は舞台に出してやらないと、という考えになるだろう。

その時に小ホールみたいなところだと、部員全員が入れないし、動いたらぶつかって危ないだろうし、まさに「密」になるだろう。

大は小を兼ねる、という発想なのだろう。

あと、「演出」についても考えるところがある。

平田オリザさんが本でこんなことを言っていた。

「戯曲家はその構築した世界に対して責任を負い、演出家は観客に対して責任を負い、役者は戯曲家の構築した世界を生き抜くことだけに責任を負う」

こう考えると、戯曲家や演出家の責任がめちゃくちゃ大きい。

その責任を担えるような高校生が、そうやすやすと出てくるのか、という点だ。

顧問が演出をやっているんだろうな、という学校が全国大会になればなるほど多くなる、ような気がする。(あくまで主観です)

たまたまその責任を担う能力と責任感を持った人物が出てきた年と、出てこない年で同じ演劇部でも全く違うものになる。

それを安定させブロック大会などの「常連」となるには、「顧問劇作」「顧問演出」しかない。

現に吹奏楽部は、カリスマのある顧問がタクトを振る学校が例年、コンクールの上位を占めるという。

だけどそのあたり高校演劇はいい加減だ。最近は「コーチ」と言う名のプロが演出する場合もあるという。

そしてそういう常連校を、大部分の普通の顧問と普通の生徒たちがいる学校が、上位大会の運営で資金的にも労力的にも支える構造になっている。(あくまで主観です)

しかし、顧問が演出してはいけません、という規則を作ってもつまらないし、まあ普通に学校で教師やっていたら、そんなに演出などは時間的にもできないはずなのだが。(あくまで主観です)

少子化が進み、高校演劇部はどんどん減り、プロがやる演劇自体もコロナで大打撃を受け、もともと演劇で食っていくのは観客の数でビジネスモデル的にも難しく、それが分かったうえで目指すものだけがプロを目指す世界。

これからの高校演劇はどうなっていくのだろうか。

自分に何かできることはあるのだろうか。

そして、高校演劇部にとって、発声滑舌の練習はあった方がよいのか、なくてもいいのか。

なくてもいいなら、毎日の部活動で何をすればよいのか。ダンス部はあれだけ基礎の動きやっているのに。

ということを考えていた。答えは出ないけど。

9月5日(日)

8月下旬に三重県に緊急事態宣言が出て、部活はストップはもとより、1・2年生は明日からオンライン授業となる。

一応宣言は12日までの予定で、13日から学校への登校が再開される予定だが、文化祭は延期、部活も始まるかどうかさえ分からない状態。

1日500人を超えていた感染者は、5日に138人まで減少。8月中旬の状況に戻りつつある。

LINEで連絡を取り合っているが、この間に打てる人からワクチンを打っている。

専門家の話では、希望者全員がワクチンを打って、さらにマスクをするなど感染予防に努めて初めて、大型行事が開けるような世の中になるようだ。

まだ世の中は打ちたい人が打てない状態。

早く打ちたい人全員が打てるようになって、部活が再開できることを祈る。

8月23日(月)

この日から2度目のコロナによる部活禁止令が出る。

夏のこの時期には、部活、補習、文化祭の準備など、あらゆる生徒が入り乱れるのだが、今年はゴーストタウンのような静けさ。

補習だけが認められているので、生徒が全くいないわけではないが、ダンス部の音楽がないのが寂しい。

演劇部もこの日から活動再開のはずだったのだが、無理だった。

残った夕刊みえの取材を顧問だけが受けて、そのあと並行教室の掃除を始める。

授業ができるように部員が残したものを捨てたり、ロッカーに入れたりする。

床掃除をして、25人分の机を教室に入れ、汚れていた机を全部雑巾で拭いて、窓のサッシなども拭く。

他の教室の黒板はこの夏すべてホワイトボードになったが、この並行教室だけは黒板のままだ。

忘れられたのだろうか。

いつ再開できるのだろう。

いつまでこんなことが続くのだろう。

とにかく早くデルタ株が下火になり、高校生が高校生らしく過ごせる日々が戻ることを祈る。

夕刊三重の記事はこちら

8月18日(水)

16日(月)後片付けと反省会

17日(火)休み

18日(水)学園祭の出し物と今後の活動についての話し合い

学園祭は2019年までやっていたベルホールでの公演がコロナでできない。

そこで、どうするかだが並行教室を使って展示を行うことにした。

「ゆらゆら。」は演出が受験に合格して戻ってくることを信じて、12月から稽古。

その前に舞台監督会議があるので、裏方は書類作りをする。

役者は11月まで時間があるので、ここで実力をつける活動をする。

大会での上演後、審査員講評、見た生徒たちの感想文、そして顧問審査員からの講評文をいただいた。

高校演劇にとって講評の重要性は高い。

面と向かって講評してもらうのが、一番よい。

その講評の中で「三重の高校演劇史上、このような劇の上演は初めてではなかったか」というのがあった。

そのような印象を与えた原因は3つある。

一つは「コロナのために色々なプロの劇団が動画配信を行い、それを演出が見たこと」

もう一つは「演出が行った試行錯誤の実験に、役者や裏方がよくついてきたこと」

さらには「県文やあけぼの座、演劇連盟がプロの劇団の劇を見やすい環境を作ってくれたこと」もある。

「創造」とは、過去の創造の積み重ねだという。

ICTで演劇部の活動のしやすさも便利になり、いろいろ情報を共有できるようになった。

それらの積み重ねにより、演劇部もそれが作る演劇も、これからどんどん変わっていくだろう。

8月12日(木)

県大会の2日目4校目に「ゆらゆら。」上演。

閉会式はなく、審査員による審査の後、残ったもう一人の顧問の先生からの電話でトヨタハイエースの中で結果を聞いた。

優秀賞・知事賞、創作脚本賞。

助手席の男子生徒と喜ぶ。

8月1日、6日、12日の3個の公演を、登山に例えて頑張ってきた。

生徒には「ねこ」が男の子、「ゆら」が女の子の双子の出産に例えて、話をしてきた。

「君たちは双子を身ごもったお母さんだよ」と。

二人目の女の子が無事に生まれ、しかも次の大会に向かって進めることになった。

今度はこの作品で全県が揃う中の中部大会で、全国大会を目指す。

8月16日に、片付けと同時に今後について話し合う予定。

差し入れをくれたUさん保護者やT先輩、見に来ていただいた大勢の保護者の方、

練習場所を貸していただいたり、差し入れで応援いただいた先生方、

新型コロナが蔓延する状況にも関わらず大会を開いてくれた顧問の先生方など、

全ての人にお礼を言います。どうもありがとうございました。

ゆらゆら。

ゆらゆら。

第66回三重県高等学校演劇大会結果

最優秀賞・県知事賞:三重高校「ゆらゆら。」

最優秀賞・中日賞:四日市農芸高校「リモート~めだかの同窓会~」

優秀賞・近畿高文祭出場:高田高校「あたしスミ子」

優秀賞・みえ高文祭出場:桑名西高校「放課後のヘラクレイトス」

優良賞:暁高校、津商業高校、伊賀白鳳高校、神戸高校、四日市西高校

舞台美術賞:四日市農芸高校

創作脚本賞:四日市農芸高校、三重高校

8月8日(日)

県大会の「ゆらゆら。」の通し稽古を行う。

全員セリフが入っているが、1年生の演技はまだまだ。

演劇をするには集中力の継続が大事。

油断をすると、すぐにそこから演劇の世界が崩れてしまう。

地区大会では上演できないし、演出さんがついての練習時間も全国大会の為取れない。

めちゃくちゃ不利な条件から、県大会ではシードに失礼のない、作品を生み出せるかの瀬戸際が続く。

時間もまだ1時間6分。

恵まれた条件の第2体育館での練習できる時間はあとわずか。

第2体育館にて

第2体育館にて

8月6日(金)

夢のような全国大会が終わった。

結果は優良賞だったけど、それ以上に生徒たちがとことん考え、自分たちの劇を信じてやり切ったことがうれしかった。

「ねこの子ね」は確かに届く人の心には届いたと思う。

上演後に他校の顧問や演出さんが何人もの人に声をかけられた。

お忍びで来ている人もいると思うので、名前は出せないが。

挑戦は終わり、3年生はついに引退し、高校演劇を卒業する。

まあ、演出さんは県大会の「ゆらゆら。」に気持ちを切り替えているが。

和歌山のスタッフの方々には本当にいろいろ我儘なことも言い、お世話になった。

「ねこ」に関わった全員の心に残る、全国大会となった。

海岸練習を終えてみんなで

海岸練習を終えてみんなで

8月1日(日)

中南勢地区大会が終了し、三重高校「ねこの子ね」壮行公演も終了した。

最後に大勢のお客さんの前で、現状を見ていただいた。

不十分な点もあり、それは8月2日、3日に修正を入れることになる。

また全国大会は、照明プラン図やリハーサルのやり方なども異なる点が多く、不安もある。

でも、何とかこの劇のベストを全国大会で出せるよう頑張ってほしいと部員に願う。

今回は1年生が体調不良の1名を除いて全員が見に来てくれて、最後の片付けにも参加してくれた。

演劇部のファミリーのほとんどのメンバーがそろった写真を撮ることができた。

このメンバーの絆でさらに、多くの感動できる劇を作っていってほしい。

白山総合センターにて

白山総合センターにて

中南勢地区大会結果

優秀賞(県大会出場):津商業高校、伊賀白鳳高校、神戸高校、高田高校

優良賞(みえ高文祭出場):上野高校、皇學館高校

北勢地区大会結果

優秀賞:暁高校、桑名西高校、四日市西高校、四日市農芸高校

優良賞:川越高校、四日市メリノール学院高校、いなべ総合学園高校

※県大会は8月11日、12日三重県総合文化センター中ホールで行われる予定です。

7月22日(木)

嬉野ふるさと会館での練習が始まった。

22日~24日は、午前中に県大会の「ゆらゆら。」、午後から「ねこの子ね」の稽古を行う。

松阪市は、これまで学校長の名前で文化会館に免除願いを申し出れば、ホールを無料で使用することができた。

それも今年度までとなり、来年度の値段を聞いてきた。

だいぶ高校生の使用は配慮はしてもらっているが、それでも付帯設備費などでなかなか借りるのが、難しい状況だった。

今年が最後かもしれないが、今年はそれをフルに使わせてもらって劇作りに生かす。

7月12日(月)

田辺市に打ち合わせに出かける。音響、照明、舞監、と元部長をレンタカーに載せて、松阪から熊野市へ。

七里御浜にて

七里御浜にて

熊野市から国道311号線を西へ、合計4時間20分くらい走り田辺に到着

田辺では余裕を持って行ったので、宿舎「秋津野ガルテン」を見学、部屋割りを決める。

その後、南紀文化会館で、打ち合わせと下見。

海が近くて、発声場所には困りそうもない。

歴史のある、親しみの湧くホールだった。

4時50分に終わってひたすらレンタカーで松阪へ帰る。

途中でコンビニに2か所止まって休憩、松阪駅が20時50分ごろ、レンタカーを返して家に帰ったら21時半近かった。

この日は授業日で、4人は公欠。

全国大会に出るという実感をかみしめる。

親切に対応してくださった和歌山の方や、ご苦労いただいている全国高校演劇協議会の役員の方々に大感謝の1日だった。

6月30日(水))

突然のメールが来て、和歌山へ行くことなく和歌山県の実行委員が上演順の抽選をしてくれることになった。

結果は12校中11校目の上演。

これで、今年の8月に行う3つの公演の日が決まった。

8月6日(水)9時40分から 「ねこの子ね」

紀南文化会館(和歌山県田辺市)

お客さんの募集は7月上旬に、和歌山高文祭のHPで連絡するようだ。

ZOOMのやり取りで聞いたら、部員だったら間違いなく入れてくれそう。

1年生たちを全国大会へ連れて行ってできるだけたくさんの劇を見せたい。

コロナの2年目の夏でもあるし、思うようにはいかないかもしれないが。

第67回全国大会上演順

8月4日(水)①富良野高校、②立川女子高校、③久慈高校、④松戸高校、⑤華陵高校

8月5日(木)⑥松本県ケ丘高校、⑦クラーク記念国際高校、⑧向陽高校、⑨同志社高校、⑩徳島市立高校

8月6日(金)⑪三重高校、⑫市立広島商業高校

6月29日(火)

生徒たちは試験に入っている。

今年の1年生たちは一緒に勉強するのが好きで、部室で集まって勉強している。

その生徒たちを置いて顧問会議に行った。

三重高校の第66回三重県大会への参加の劇が8月12日(木)16時から上演で了承された。

これで残りは全国大会だけが上演未定となる。

まだ出張依頼書は来ていないが、7月12日(月)が抽選会や技術打ち合わせとなるらしい。

生徒を公欠で和歌山まで連れて行かないと行けない。

とはいっても、全国大会の中には北海道の学校もあるし、青森に近い岩手の学校もある。

まだ日帰りで行くことが可能なだけありがたい。

NHKの関連の取材スタッフからも連絡が来ている。

今までに経験したことのない、騒がしい夏が始まる。

6月18日(金)

6月最後の練習が終わり、試験期間突入となった。

試験最終日は7月2日(金)

新型コロナのワクチン接種がまだ先かと思っていたら、16歳から64歳にも接種が始まってきている。

ワクチン接種の翌日には熱が出るなどの副反応が出る。

今年はまた気を使わなければいけないことが一つ増えてきている。

6月13日(日)

普段の年なら「実行委員会兼舞台監督会議」だが、今回は顧問だけで会議して、地区大会の上演日程が決まった。

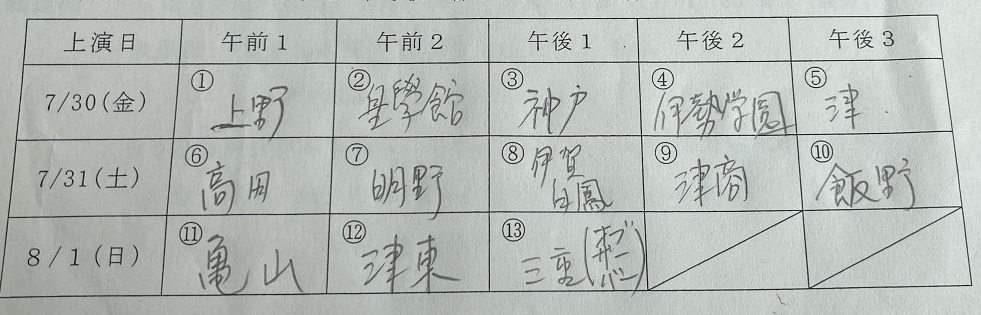

7月30日(金)~8月1日(日) 中南勢地区大会

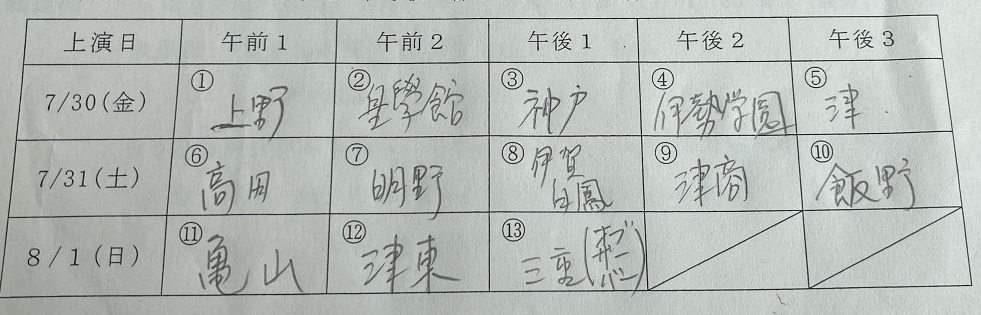

中南勢地区大会上演順

中南勢地区大会上演順

三重高校は8月1日の昼1校目、オブザーバー上演で「ねこの子ね」を上演します。

翌日から全国大会のリハーサルが入る可能性があるので、本当にこれが最後の三重県での上演です。

今年は6月28日(月)から期末試験ですので、来週で部活動は終わり、試験期間に入ります。

全国大会は、週末に和歌山からメールが来て、和歌山に滞在する各校の日程を短縮した予定表が来ました。

でもまだくじ引き・下見・打ち合わせについては、何日に来てくださいという予定が伝えられていません。

全国大会に出場する顧問の間で今、メールが飛んでいて、7月上旬になるんじゃないか、とささやかれています。

部活動だけでなく、試験の採点や成績報告、調査書の記述など、忙しい日々が続きそうな感じです。

6月5日(土)

今日は土曜練習でした。県大会に向かう1年生は元気でした。

照明担当者に照明講習会をMetamojiで行い、ジャージ担当者2名とスポーツデポにジャージを注文しに行きました。

今年は期末試験の開始が早いため、来週・再来週が貴重な部活になります。

全国大会の上演順の抽選は6月20日21日です。

6月2日(水)

三重高校は今年度は県大会から出場します。

県大会に出場の脚本が決まりました。

「ゆらゆら。」

1年生の女子11人が出てくる創作脚本です。

「ねこの子ね」で2021年度全国大会最優秀賞を、

「ゆらゆら。」で三重県大会突破を目指します。

超えるべき問題は多々ありますが、頑張りますので応援お願いします。

5月29日(土)練習日

この週は基礎練習をして脚本を読む毎日が続いた。

土曜日は休業日だったので、朝から練習。

午後からは「わが星」を全員で見る。

まだ1年生には難しかったかもしれないが、

演劇にはストーリーに重きを置き脚本で理解できる演劇と、

脚本を読んでも理解しにくいが、役者の体を使って立ち上げて、言いたいことが分かってくる演劇がある。

2010年発表の「わが星」が、後者の演劇の代表のように思う。

2021年を生きる高校生たちには、どちらの演劇も理解してほしい。

5月22日(土)練習再開

5月20日(木)に試験が終了。この日はミーティングのみして終わる。

5月21日(金)は久しぶりの練習だが、6・7限授業と英検一次試験があったため、集まった人だけで。

脚本「修学旅行」を読む。

5月22日(土)は土曜練習。9時集合で、基礎練と脚本読み、エチュード、動画「ねこの子ね」鑑賞。たっぷり練習できる。

脚本は「七人の部長」を読む。

ここ10年以上、生徒が読んだことのなかった脚本を、人数が増えたため今後の候補として読ませることができる。

女子が多いため、女子中心の脚本を探す状況になっている。

脚本を読むときにも学校で1・2年生に配られたiPadを生かしている。

今までは例えば8人で脚本を読むなら、紙の脚本を人数分印刷したりしていたが、Google classroomに入れたpdfファイルの脚本でもずいぶん間に合うことが分かった。

人数が増えただけにすごくありがたい。

また24日(月)は、28期にとって初めての第1回創作脚本会議を開くが、その案をGoogleClassroomに生徒が投稿することになっている。

それを顧問がGoogleDriveの共有ホルダーに入れて、それをiPadで見ながら会議することになった。

才能が出てくるのが楽しみ。それに一人1本出すことで、その人物の考えていることが分かったり、部員同士のコミュニケーションにもなる。

一人一人の、演劇や物語などに対する理解も進む。

すぐに候補になるような1年生の脚本は出ないかもしれないが、この時期に創作脚本について講義し、1人1本をプロットを持ってくるという活動する意義は大きいように思う。

世間ではコロナの数が少し収まってきた。

オリンピックもどうやらやるみたいだ。

和歌山県の高文祭はまだ、演劇部門をリアルでやるか、ネットでやるかの結論を出していない。

しかし世の中の流れを読むと「感染に気を付けてやりましょう」となっているように見える。

ワクチン接種も医療従事者と高齢者で進んでいるみたいだし、今のところワクチンの効かない変異株も現れていない。

全国大会、県大会両方を目指すとなると、練習場所や顧問の数など、いろいろと問題点は多い。

それをどうにかして、全員がよい夏を迎えられるようにしたい。

4月30日(金)GWワークショップ

4月29日は悪天が予想されたため休みとなり、30日(金)から初練習となる。

15名中13名が参加。

発声や滑舌、シアターゲームや脚本読み、演劇の鑑賞と感想などを行った。

コロナが流行っていることもあり、GW中の練習はこれで終わり。

後はYouTubeで演劇を見たり、脚本を読んできたりする宿題を出して、次は5月6日から練習することにする。

家でも基礎練をやってうまくなった先輩がいた。

柔軟体操や滑舌の練習だけでもやって、1年生が早く舞台に立てるように成長していってほしい。

練習終了後に

練習終了後に

4月28日(水)クラブ編成

今年は15人の1年生が来てくれました。

ここ20数年で一番多い数です。

男女の内訳は男子1名、女子14名です。

役者をやりたい、という生徒も多く、少ない上級生で1年生を鍛えて、舞台に立たせるのが、全国大会に加えたもう一つの目標となりました。

コロナが増加し、三重高校でも「他の学校とリアルな交流禁止」の通達が出されています。

OB・OGにも来ていただきたいし、普段から交流している他校とも一緒に稽古したいですが、今は我慢の時です。

校内でワークショップをやりつつ、新メンバーを育てる部活が始まります。

4月23日(金)部活の様子

部活に顔を出すと、1年生を含めて柔軟体操など楽しそうにやっていた。

まだ入部が確定しているわけではないが、クラブ編成に入部届を出してくれると言ってくれる生徒もいて、

どんどんいろんなことを教えて、県大会に向けスタートを切りたいなと思う。

4月17日(土)新歓終了のミーティング

設定していた新歓期間が終了し、反省会を行う。

今年はクラブ編成が遅いので、面食らったが、他のクラブが新入生を交えた練習を開始しているので、少し焦った。

でも今後の予定とかを考えると、時間がもったいない。来てくれる1年生を交えて練習することにした。

また今後の予定について話し合った。

月曜日から、できるだけたくさんの1年生に来てほしい。

4月10日(土)1年生に向けて

4月8日9日に見学に来てくれて、名簿に名前を書いてくれた1年生の皆さん、ありがとうございました。

演劇部は16日(金)まで、見学会を行います。

クラブ編成は4月末ですが、全国大会と1年生の育成のために練習をそろそろ始めたいので、

4月20日(月)からは、1年生も含めて発声練習などから始めていきたいと思っています。

つきましては、持ち物などの連絡がありますので、来週の間にもう一度見学に来てください。

そこで、先輩方から連絡をしてもらおうと思います。

なお、今年は全国大会の会議や抽選会があるので、演劇部の主要部員は4月17日(土)18日(日)に和歌山県に出張します。

つきましては、17日、18日は並行教室に来ていただいても、誰もいない状態ですので、ご了承ください。

皆さんが演劇部に入れば、三重高校演劇部となってからの28期生となります。

ぜひ、演劇部に加わって、一緒に歴史を作っていける部員になってくれることを心よりお待ちしております。

新歓の様子

新歓の様子

4月3日(土)新年度に向けて

2021年度が始まりました。

演劇部の練習というか、新歓の準備だったり、全国大会の準備だったりとかは6日にスタートします。

昨年度末の重要ミーティングで、新部長と副部長2名が決まりました。

今後はそのメンバーが中心となって新歓活動をしていきます。

5月29日(土)、30日(日)は今年も南勢地区講習会を行う予定です。

今年度で3回目になりますが、毎年続けることで、同じ地区の演劇部の人たちの「仲間意識」が増し、お互いに劇を見あったり、意見を言い合ったりなどの活動ができてきています。

少人数の学校ですが、お互いに集まり、協力し合うことで演劇部の活動を豊かにしていきたいと思っています。

そして12月には、コロナで昨年度はできなかった「演劇祭」も復活していこうと思います。

どの演劇部も新歓頑張ってほしいです。

昨年度の南勢地区講習会にて

昨年度の南勢地区講習会にて

2021年度の三重県高校演劇連盟の予定

4月29日(木祝)第23回舞台創造講習会(県文)

6月5日(土)同上第二部

7月30日(金)~8月1日(日) 中南勢地区大会(白山総合センターしらさぎホール)

8月4日(水)~6日(金) 第67回全国高等学校演劇大会(和歌山県田辺市紀南文化会館)三重高校演劇部出場

8月5日(木) 県大会実行委員会&舞台監督会議

8月11日(水)~12日(木) 第66回三重県高等学校演劇大会(県総合文化センター中ホール)

11月5日(金)~7日(日)第42回みえ高文祭(県文小ホールで5校演劇上演)

11月19日(金)~21日(日) 第41回近畿高等学校総合文化祭&近畿大会(びわ湖ホール)

12月25日(土)~28日(月) 第74回中部日本高等学校演劇大会(名古屋市公会堂)

2022年3月下旬 第38回中南勢地区高校演劇春季大会(白山?)

20年度ニュースはこちら

19年度ニュースはこちら

18年度ニュースはこちら

17年度ニュースはこちら

16年度ニュースはこちら

15年度ニュースはこちら

14年度ニュースはこちら

13年度ニュースはこちら

MAIN画面に戻る

ゆらゆら。

ゆらゆら。 第2体育館にて

第2体育館にて  海岸練習を終えてみんなで

海岸練習を終えてみんなで  白山総合センターにて

白山総合センターにて

七里御浜にて

七里御浜にて

中南勢地区大会上演順

中南勢地区大会上演順  練習終了後に

練習終了後に  新歓の様子

新歓の様子  昨年度の南勢地区講習会にて

昨年度の南勢地区講習会にて