大道具つくり

大道具や小道具を作るノウハウをここに書いていきます。

2015年掲載開始

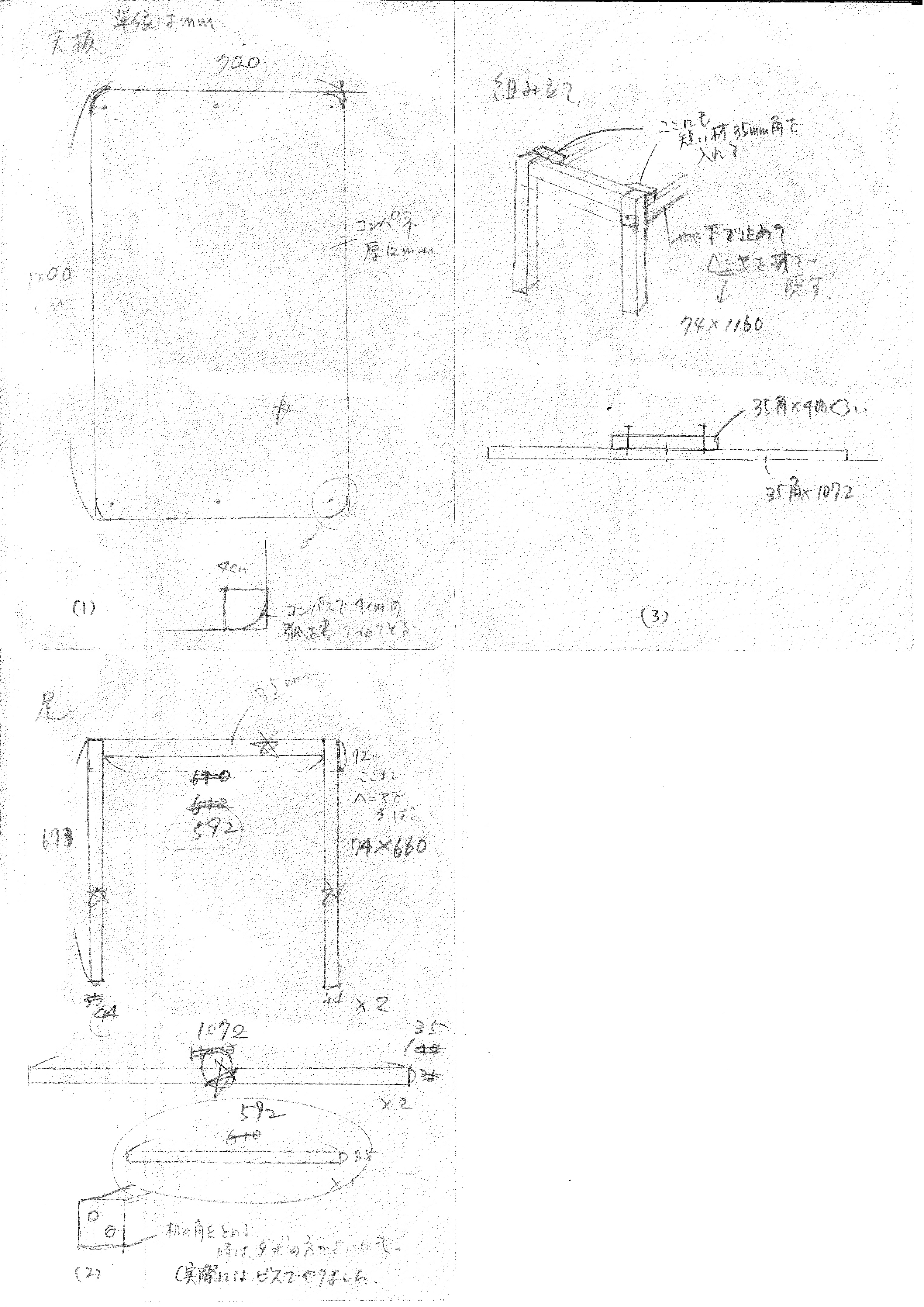

テーブル(2023春)

横120cm×縦72cm×高さ68.5cmのテーブルを作りました。

ポイントはキッチン椅子が横に2個入るようにしたことです。

買うと効果ですし、好きな色に塗れるので、作った方が便利です。

ベッド(2023夏)

横91cm×縦91cm×高さ48cmを2個つなげて使うベッドを作りました。

ポイントはベッドの上に立って動くシーンがあったので丈夫にしたこと、また分割して運びやすくしたことです。

これを2個、カスガイでくっつけて、本番は使います。

材料:

2×4(ツーバイフォー:幅89cm、厚さ38mm)

枠:91cm×4本・83.4cm×4本、足:46.1cm×8本

1×4(ワンバイフォー:幅89cm、厚さ19mm)

ベッドの床面:83.4cm×14本

3cm×4cmの角材

ベッドの床面受け材:65.6cm×4本、83.4cm×2本、20cm×4本

※図の83.4cm、65.6cmは計算上の値なので、実際には2mmくらい短く作っておくと、スムーズに組み立てやすくなります。

1 材をすべてジグソーなどで切っておく。

2 2×4の91cmに、ベッドの床面受け材65.6cmを、50mmビスで固定する。打ち込む面は4cmの面。固定する位置に注意。

3 2×4の83.4cmに、ベッドの床面受け材を受ける20cmの床面受け材を65mmビスで固定する。打ち込む面は3cmの面。固定する位置に注意。

4 2×4材を平台の上など、直角なものを利用して組み立て、正方形を2つ作る。

5 足46.1cmを65mmビス2本と75mmビス1本を使って固定する。これも上に厚さ19mmの1×4材を置くので、打ち込む位置に注意する。(短い材を当てて足を置いてビスを打ち込む。

6 床面の板を固定する。板の間の隙間を均等にするように計算して、38mmビスで打ち込む。

7 ささくれたところにやすりをかけ、角を取り、ほこりを払って完成。

※保健室のベッドなので、この後白く塗り、前々から作ってあった枠(運ぶためのベッドの枠)をつけました。

場面ごとに成長する観葉植物(2018春)

場面ごとに時が立つようすを観葉植物の成長で表しました。

材料:

鉢、砂利、ミカン用の網、天然の木(山を切り開いている場所によく捨ててある)、色画用紙(緑と茶色)、ワイヤー(黒塗りが使いやすい)、結束バンド(園芸用)、両面テープ

作り方:

1.ドラセナをモデルにしました。木を切り取って植えておくと、芽が出て、その芽を一本残しておくとそれが伸びていく植物です。ネット画像でよく観察します。

2.葉を作ります。緑の画用紙を2つ折りし、鉛筆で葉っぱの形を書き、切り取ります。

3.そこに針金の芯を入れて、両面テープで葉をくっつけます。

4.幹を作ります。太い木(15cm位の長さに切ったもの)に細い木(成長によって長さが変わる)をワイヤーと釘でくっつけます。

5.鉢を作ります。4.を鉢に入れ、砂利を網に入れたもので直立させます。

6.直立させた枝に、3/で作った葉を、結束バンドで取り付けます。ぐらぐらするときは、最後に黒いガムテープを細く切ったもので固定します。

7.葉を取り付けるときは、自然の植物のように上から見たときに、葉が重ならないようにします。植物は本来できるだけたくさんの光を受けるように葉をつけるので。

8.最後に、鉢の上のみかんネットが見えないように、茶色い画用紙を鉢の上部の形に切ってかぶせます。土の代わりです。

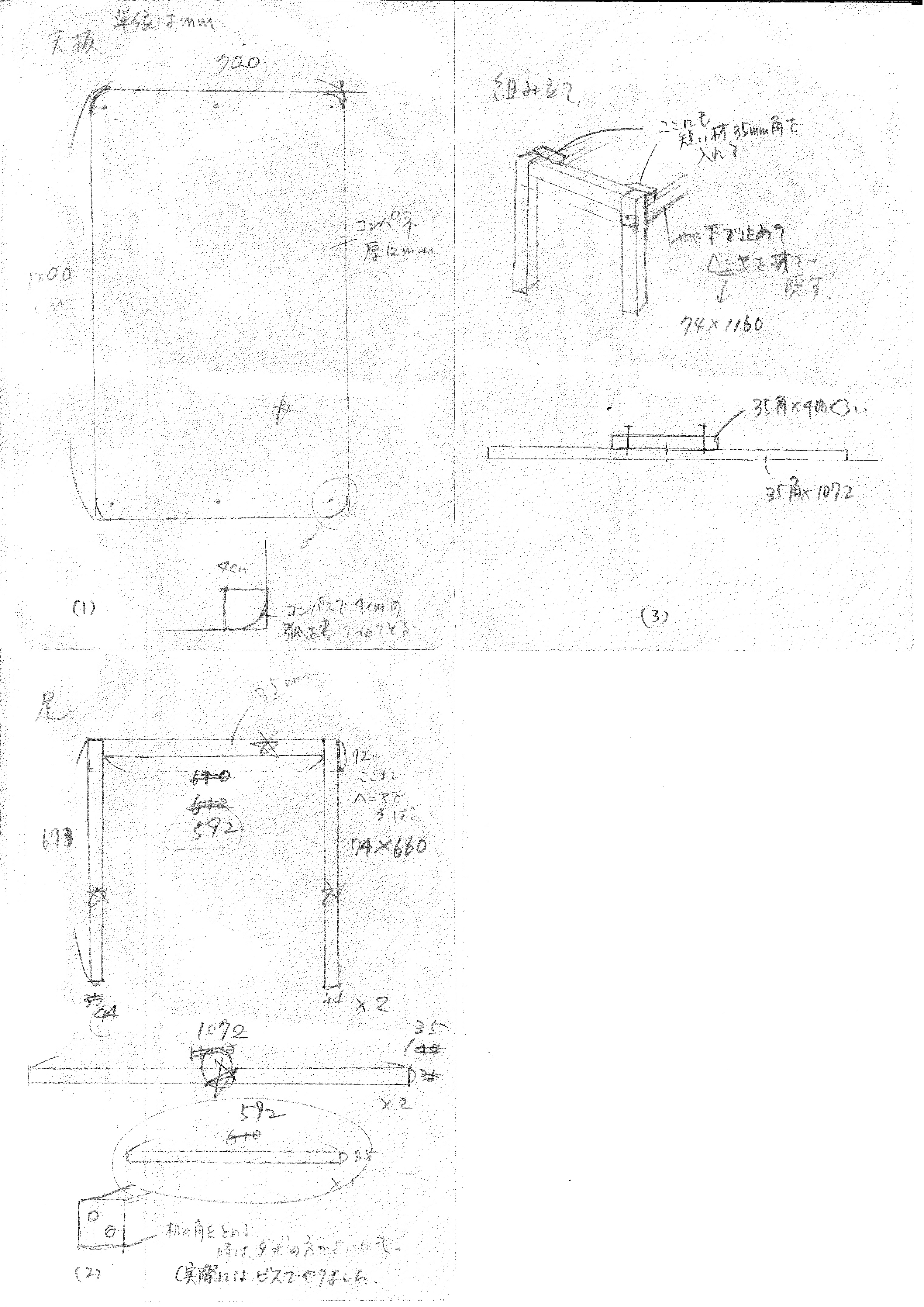

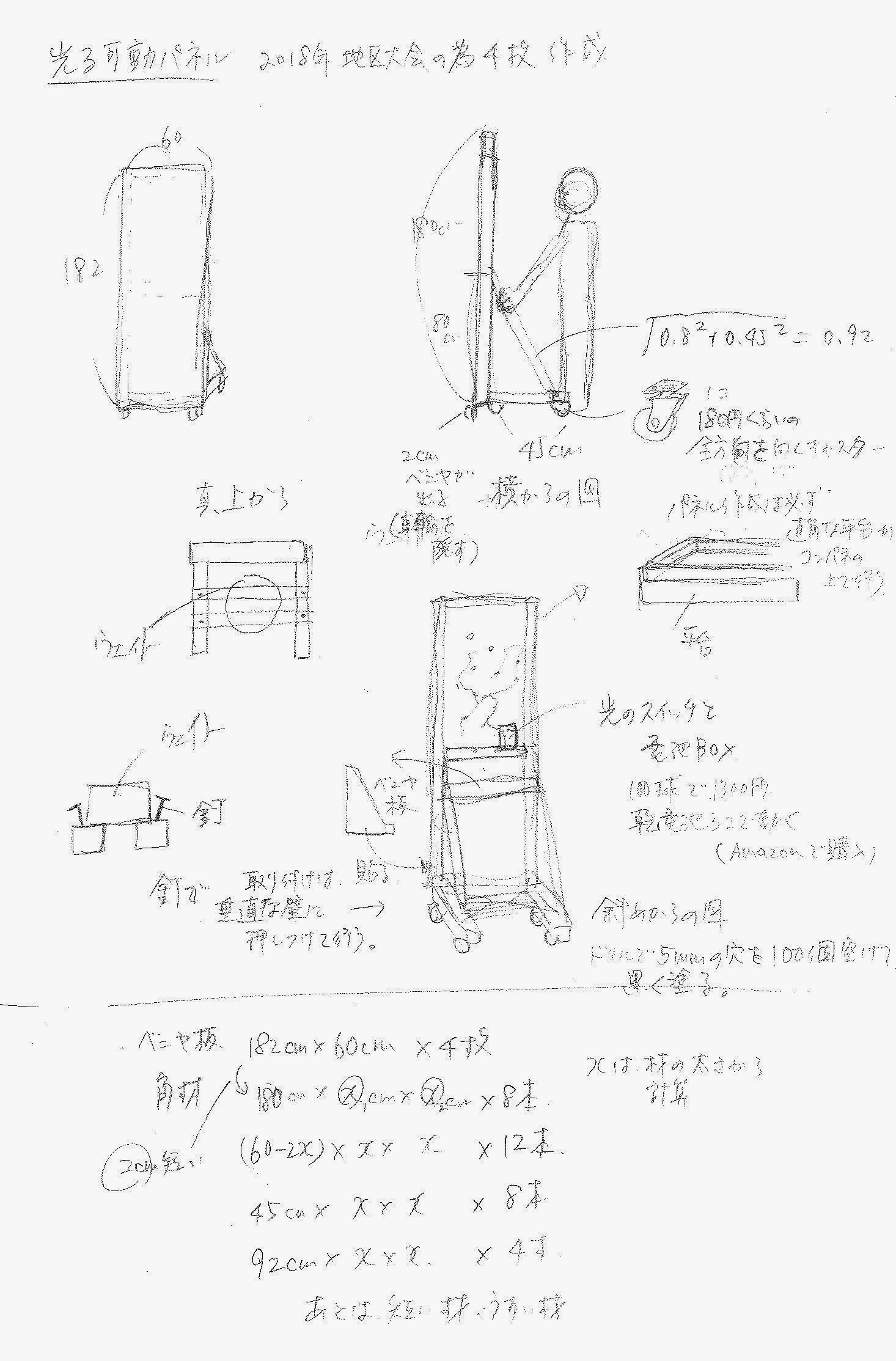

光る可動式パネル(2018夏)

既成脚本を上演する際、可動パネルを指定してあったので、可動パネルを作ったのですが、もうひと手間かけて、光可動パネルを作りました。

インターネットで「LED 電飾 販売」などと検索すると、たくさんクリスマスによく家を電飾するようなワイヤーライトが出てきます。

その中でLED100球、乾電池式、8段階に調節可能、白色のものを1つ1300円で買いました。

ベニヤにはドリルで直径5?の穴をあけ、黒く塗ってからLEDを穴に差し込んで固定しました。

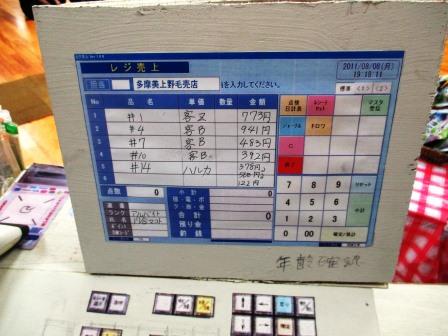

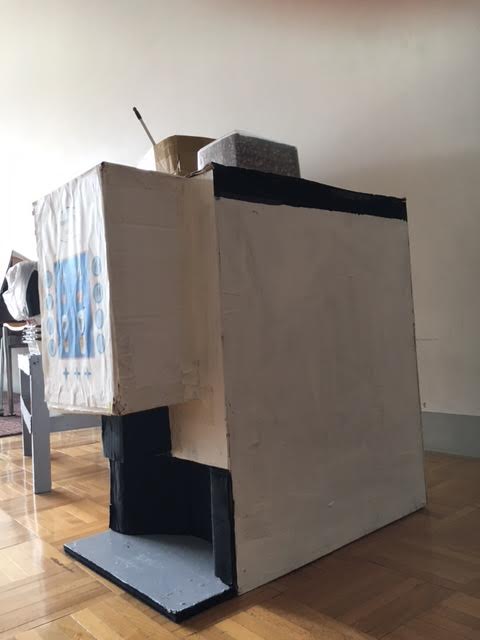

コンビニの劇で使った様々なセット(2016夏)

順番に上段左から「お節の見本」「レジスター3枚」

中段左から「イートインのテーブル2枚」「アイスボックス2枚」

最下段は『コーヒーメーカー3枚」

どれもコンビニで写真を撮らせてもらい、寸法を測って作りました。比較的安い費用でできます。

タバコパネルの作り方(2016)

コンビニを舞台にした劇で、二百数十個のたばこを並べたパネルを作った。そのノウハウ。

1:実際のたばこの箱を手に入れる。学校の喫煙室にたいてい捨てられている。

2:コンビニに行ってお願いし、デジタルカメラでタバコの写真を撮らせてもらう。このときできるだけ正対して取るのがコツ。写真のパネルは4枚くらいの写真を合成した。

3:撮った写真を編集し、余分なところは捨てて、すべてA3のカラー印刷で出力する。

4:比率の調節を行う。A3印刷したたばこの箱の幅が3?、1で手に入れた実際のたばこの箱の幅が6.5?とすると、6.5÷3=2.1666となり、217%で拡大カラーコピーする。

7:このとき、写っていない部分がないように注意する。後は、コピーしたものを切り取り、のりでつなげて、紙が完成する。

8:大きめのベニヤ板にノリで7の紙を張り付ける。余分なベニヤ板はカッターナイフで切り取ったり、足りない部分はつなげたりする。

9:人形立てを後ろに着けて、完成。

切り株(乗れるやつ)のつくり方(2015)

準備物:コンパネ、端材、大工道具

1:切り株の上の断面、下の断面をコンパネに鉛筆で書き、電動のこで切り取る。

2:切り株を載せる立方体(直方体)を端材でつくる。

3:直方体の上面と下面に、1を釘やコーススレッドビスで止める。

4:外側に段ボールを巻きつける。でこぼこの部分はカッターで切ったりして、とにかく巻きつける。上面と下面のコンパネにはガムテープで段ボールを固定する。

5:外側に新聞紙をはがき大に切って、下から順に貼り付ける。あとは好きな色でペンキを塗り、絵を書けば出来上がり。

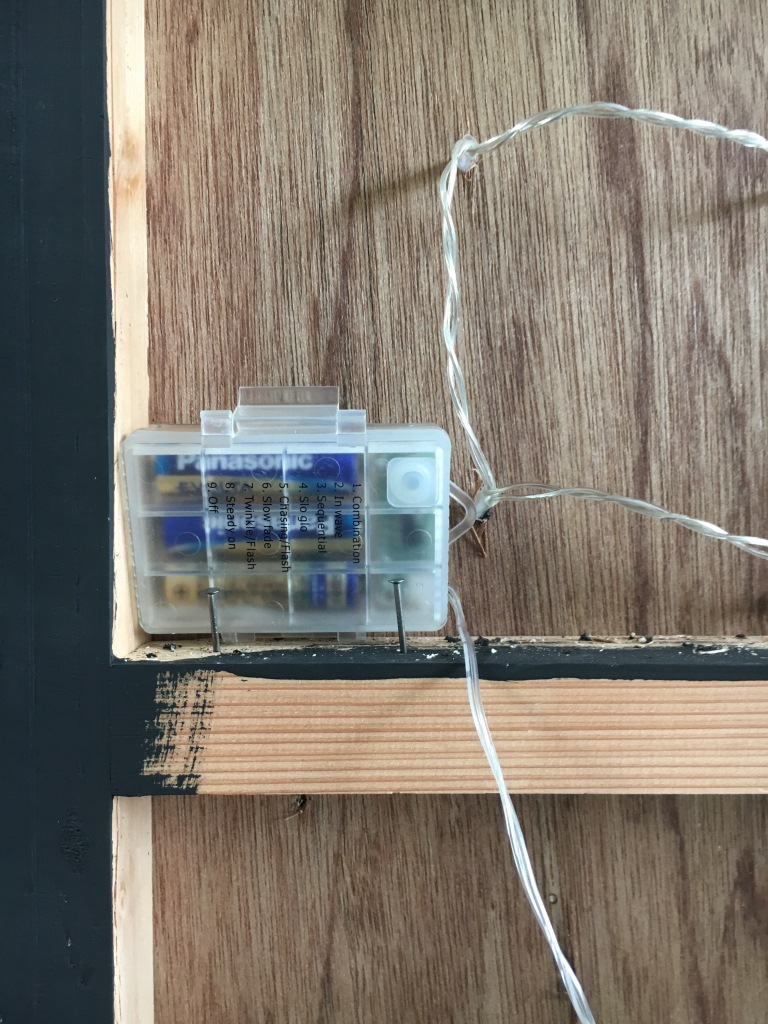

ブランコの作り方(2015)

準備物:2×4材(6尺のもの5本)、1×4材(適当)、丸カン(直線部長さ120?以上)、コーススレッドビス(75?、38?など)、ロープ(直径12?以上のもの2m×4本)、U字金具とボルト

1:アルファベットのAの形をした、ブランコの足を作る。そのためには、ブランコを組み合わせる部分と、Aの横棒の部分の2×4材を斜めに切り取るための「型紙」を厚紙で作っておくとよい。(写真の設計図参照)

2:2×4材に型紙の線を引き、電動のこぎりで切り取る。Aの横棒は1×4材でつくる。丈夫にするためには2×4材の裏と表に、1×4材をくっつけ、38?コーススレッドビスで固定する。

3:壁など直角の場所にAを立たせる。同様にもう一方のAを机などを利用して直角に立たせる。立たせたら、ブランコの横棒となる2×4材をはめ込む。

4:はめ込んだら、ブランコをぶら下げる丸カンを通す位置4か所にしるしをつける。そこに長いビットの電動ドリルで穴をあける。(今回使った丸カンは直径12?だったので、13.5?の穴をあけた)

5:丸カンを通して、ビスを固定。横棒の2×4材をもう一度Aにはめ込んで、75?のコーススレッドビスで固定。さらにAの上の頂点の部分に補助材(写真参照)を入れて、38?コーススレッドで固定。

6:ブランコを立たせたのち、斜めの補強材を入れる。補強材を入れる時は、補強材と2×4材との接する部分を半分削って(切って)おき、38?などのコーススレッドビスで固定する。

7:ブランコの座る所を作る。ブランコの座る板は1×4材を50?に切ったものを2本作る。それを19.6?に切った1×4材を縦軸に入れて、38?コーススレッドビスで打ち込めば簡単にできる。それを作ったのち、U字金具を入れる穴をブランコの座面に開ける。その穴にU字金具を突っ込み、下をワッシャーとボルトで留める。

8:ブランコ本体の丸カンと、ブランコの座る所を直径12?のロープでつなぐ。ロープの結び方は、写真を参考に。ロープの切った端は、黒ガムテープで留めてほどけてこないようにする。

大工仕事の基本1はこちら

大工仕事の基本2はこちら

大工仕事の基本3はこちら

大工仕事の基本4はこちら